らずらいと姫の挑戦日記(第40回)~磁気センサ基板のホールセンサ~

2017-05-24

Lazurite 920Jに対応シールドを動かすシリーズ第3弾は、磁気センサ基板です☆

今回は、基板に磁石を近づけ、磁気に反応したら、Raspberry Piで動作しているnode-red上にDetected/Releasedといった状態が見えるシステムを開発してみたいと思います。

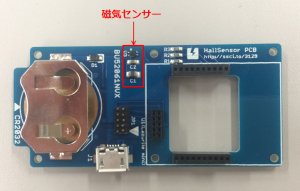

磁気センサ基板には、BU52061NVX(磁気センサー)とRPR-0521fRS(照度・近接センサー)がついています。早速使ってみましょう♪

RPR-0521fRS(照度・近接センサー)のサンプルプログラムは次回動かしてみたいと思います。

Lazuriteの設定

1.機器の接続をします。

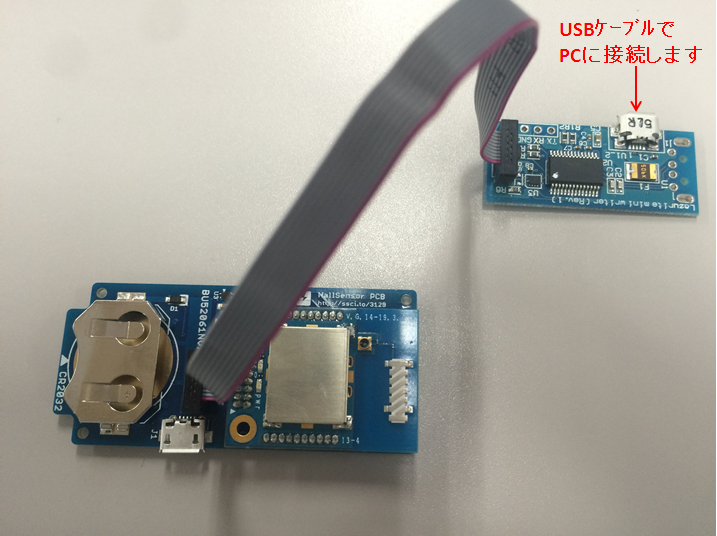

前回同様、磁気センサ基板とLazurite920Jをセットし、Lazurite mini writer とケーブルを接続します。

磁気センサ基板とケーブルも接続します。ケーブルの向きに気を付けて下さい。(詳細は前回ブログで確認して下さい。)

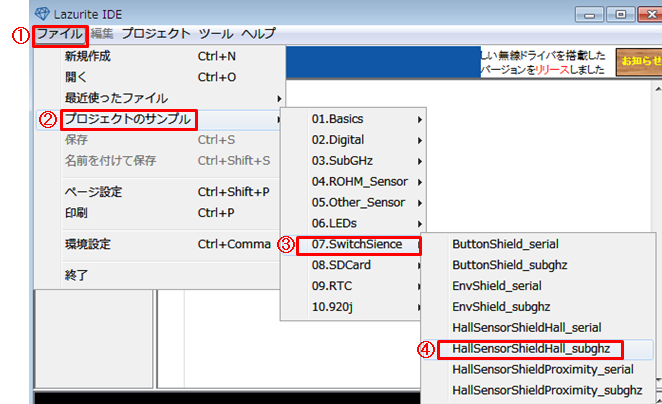

2.Lazuriteを立ち上げます。

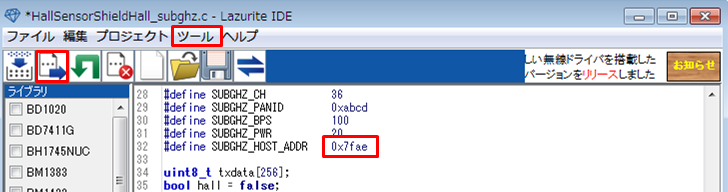

①ファイル→②プロジェクトのサンプル→③07.SwitchSience→④HallSensorShieldHall_subghz

の順に選択します。

ボタン基板・環境基板同様、ツール設定をLAZURITE miniを選択し、無線の設定(Raspberry Pi側のアドレスを入力)をして、マイコンボードへ転送します。

これで、Lazuriteの設定は終了です。次にRaspberry Piの設定です。

Raspberry Piの設定

Lazurite用のNode-RED用のライブラリと、グラフツール node-red-dashboardがインストールされていない場合、前回ブログをご覧ください。

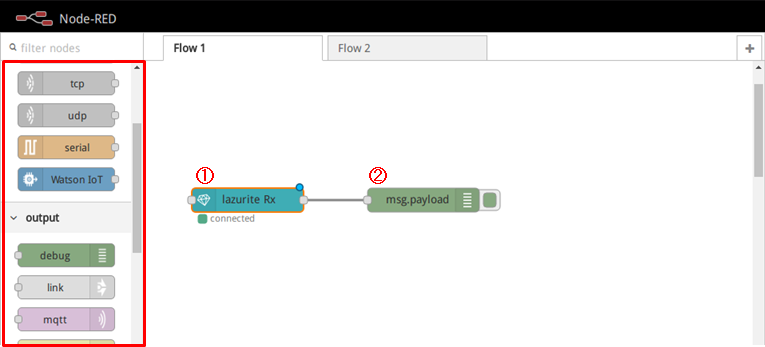

前回同様、node-redを立ち上げます。

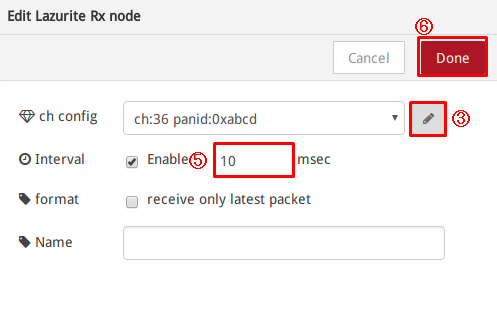

画面左側から、①Lazurite Rx、②debugをそれぞれドラッグして配置します。

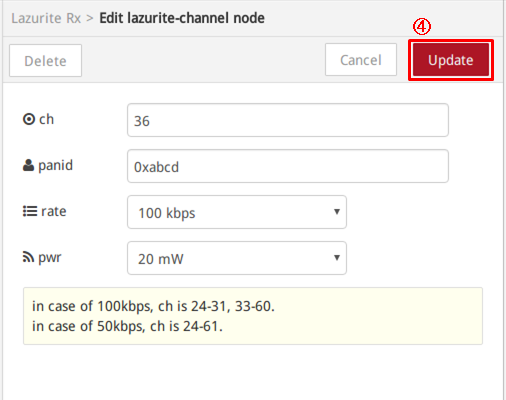

Lazurite RXをダブルクリックで開き、③鉛筆アイコンをクリックして、受信機側の無線の設定をします。送信機側の情報を入力して、④Addをクリックします。

⑤のIntervalに任意の値を入力し、⑥Doneをクリックします。

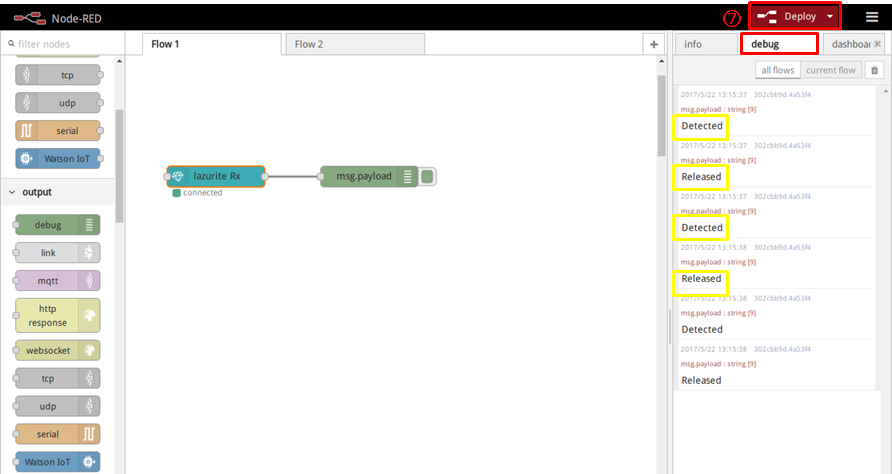

⑦のDeployをクリックすると、無線がつながります。

基板に磁石を近づけると、debugに『Detected』『Released』と表示されて、動作確認出来ました!!

(追記)

データの書式が 「HALLセンサーの値,電源電圧」に変わりました。

磁石を検出しているときは1、非検出時は0となります。

磁気センサ基板はちゃんと動作して、node-red上で表示させる事が出来ました♪

次回は、磁気センサ基板についている、RPR-0521fRS(照度・近接センサー)のサンプルプログラムを動かしてみたいと思います☆